- HOME >

- 学校法人城西大学水田記念博物館大石化石ギャラリー

北海道発!!東アジア初の恐竜時代のチョウザメ化石

宮田真也(城西大学),中島保寿(東京都市大学),本山 功(山形大学),西村智弘(むかわ町穂別博物館),籔本美孝(北九州市立自然史・歴史博物館)

・北海道平取町で町民によって寄贈された後期白亜紀の地層である蝦夷層群函淵層※1から産出した不明骨だとされていた化石がチョウザメ科※2の下鰓蓋骨※3の化石であることが分かりました

・白亜紀のチョウザメ科の化石は東アジアで初めての発見となり,かつ東アジアでは最古のものとなります。

・平取町産の白亜紀チョウザメ科の化石は,チョウザメ科の進化や地理的分布について新たな知見をもたらします。

北海道平取(びらとり)町に分布する蝦夷層群函淵層(えぞそうぐんはこぶちそう)から町民によって採取された化石が寄贈されました。この化石について研究を進めたところチョウザメ科の下鰓蓋骨(かさいがいこつ)であることが明らかとなりました。発見されたチョウザメ科の化石は白亜紀の地層からは東アジアで初めてのものとなります。この発見はチョウザメ科の進化や分布について新たな知見をもたらします。

本研究は町民の方によって採取及び寄贈された化石をベースに研究を進めた結果,国際的な成果を得ることができました。このことは地域住民の自然史標本の収集活動や,地元博物館における収集,保管,研究機能の重要性を改めて示すものとなります

この研究成果は2025年11月5日発行(現地時間)の白亜紀研究の国際学術雑誌Cretaceous Researchに掲載されました。

北海道穂別(ほべつ)地域とその周辺に分布する蝦夷層群という地層は,白亜紀の生態系や生物進化を理解するうえで重要な地層です。近年,穂別地域の蝦夷層群からは,ハドロサウルス類のカムイサウルス・ジャポニクスKamuysaurus japonicus, モササウルス類のフォスフォロサウルス・ポンペテレガンスPhosphorosaurus ponpetelegans,カメ類のメソダーモケリス・ウンデュラータスMesodermochelys undulatus,ゾウギンザメ類のカロリンクス・オリエンタリスCallorhinchus orientalisなど,とくに希少な脊椎動物化石が相次いで報告されています。今回発見されたチョウザメ科の下鰓蓋骨化石は,2015年に平取町の水谷和弘氏からむかわ町穂別博物館に寄贈されたもので,当初不明骨とされていました。その後,爬虫類化石の調査でむかわ町を訪れていた中島保寿(東京都市大学,専門は脊椎動物化石)が魚類の化石と同定し,より詳細な分類を行うため,2019年にむかわ町穂別博物館の西村智弘が宮田真也(城西大学,専門は古魚類学)に研究の協力を依頼しました。さらに,放散虫化石が専門の本山 功(山形大学)および魚類化石が専門の籔本美孝(北九州市立自然史・歴史博物館)も研究に加わり複数の研究機関との共同研究がスタートしました。

化石は函淵層が分布するトウナイ沢で,地層から分離した状態で拾われたものでした。このままでは化石の年代などがわからないため,本山が化石を含むコンクリ―ション※4から放散虫の抽出を行い,これをもとに年代の推定を行いました。その結果,この化石は後期白亜紀のカンパニアン期~マーストリヒチアン期※5のものであると分かりました。また,この年代推定結果と産出地点の地質,およびコンクリ―ションの岩石としての特徴の組み合わせから,「蝦夷層群函淵層」の「ユニットB層」,すなわちマーストリヒチアン期※5の地層から産出したことが分かりました。

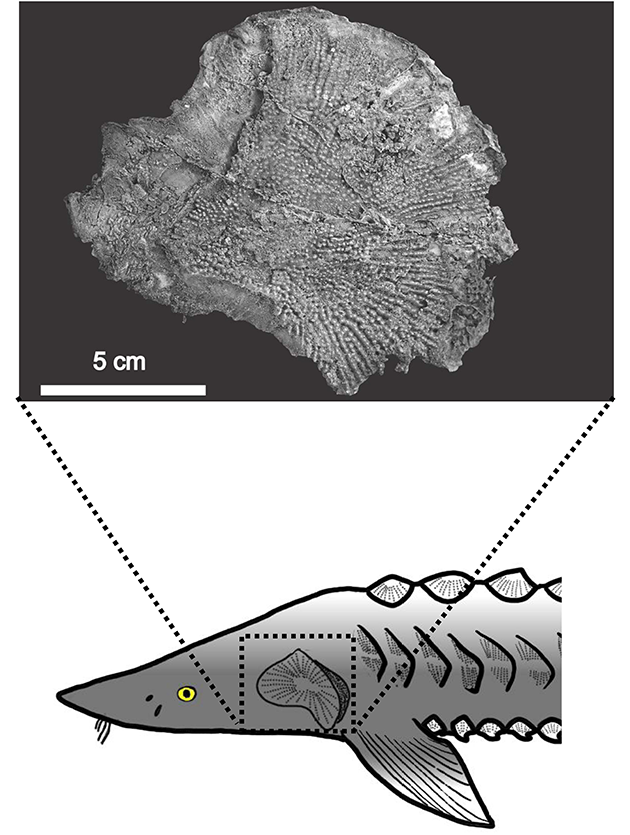

化石は薄く扁平な板状の骨であること,斧歯状の形態をしていること,表面に顆粒状の装飾がみられること,前方が突出することなどの特徴よりチョウザメ科の下鰓蓋骨であることが分かりました。また,下鰓蓋骨の直径が15㎝を超えることから,推定される全長が1.8mを超える大型の個体であることが分かりました。さらに,函淵層産のチョウザメ科化石は本科の化石記録としては東アジア最古のものとなります。

●古生物学的な意義

これまで,白亜紀のチョウザメ科の化石は主に西アジア,北アフリカ,ヨーロッパおよび北米から発見されていましたが,環太平洋域のうちアラスカより西側では知られていませ

んでした。そのため,本研究によってチョウザメ科が白亜紀最後期の北西太平洋地域にも分布していたことが明らかとなりました。

北海道の穂別地域に分布する後期白亜紀の地層からは,海生及び陸生の脊椎動物が多数報告されていますが,チョウザメ科の産出は本研究によってはじめて認められました。この

発見は,東アジア縁辺部の沿岸生態系がどのように発達してきたかを理解することに寄与します。今後も引き続き,穂別地域における継続的な化石の収集活動や,博物館での標本調

査を行うことによって,更なる発見が期待され,後期白亜紀の東アジア縁辺部の生物相の理解につながるものと考えられます。

●地域社会的な意義

本研究で用いられた化石を含むコンクリ―ションは,採集した水谷和弘氏からむかわ町穂別博物館に寄贈され,当初は不明骨としてされていました。しかし,その後,各研究機関とで共同研究されたことにより東アジア最古のチョウザメ化石であることが分かりました。このように,市民からの寄贈をきっかけに研究を進められたことによって国際レベルでの新発見が得られることは,地元博物館の保管・研究機能や市民による収集活動の重要性を改めて示しています。

また,穂別地域からはアンモナイト類をはじめ,恐竜やモササウルス類など東アジアの白亜紀生態系や生物進化を知るうえで重要な化石が産出しています。今回の研究によって新たに東アジア最古のチョウザメ科の化石が加わり,地域の自然史標本や教育・観光資源の充実にもつながることが期待されます。

論文題名:A first fossil sturgeon from the Maastrichtian of Northwestern Pacific, Hakobuchi Formation, Yezo Group, Japan

(日本語訳)北西太平洋地域から初めて産出したマーストリヒト階蝦夷層群函淵層からのチョウザメ化石

著者名:Shinya Miyata, Yasuhisa Nakajima, Isao Motoyama, Tomohiro Nishimura, and Yoshitaka Yabumoto

宮田真也(城西大学),中島保寿(東京都市大学),本山 功(山形大学),西村智弘(むかわ町穂別博物館),籔本美孝(北九州市立自然史・歴史博物館)

掲載誌: Cretaceous Research

DOI:https://doi.org/10.1016/j.cretres.2025.106251

本研究はJSPS科研費 24K07205(研究代表者:中島保寿)の助成を受けたものです。

詳細についてのお問い合わせは下記にお願いします

学校法人城西大学水田記念博物館大石化石ギャラリー

担当:学芸員(理学部 助教) 宮田真也

電話:03-6238-8412(化石ギャラリー受付)

メールアドレス:fossil_gallery@yahoo.co.jp

むかわ町穂別博物館

学芸員 西村智弘

電話:0145-45-3141

メール:hakubutukan@town.mukawa.lg.jp

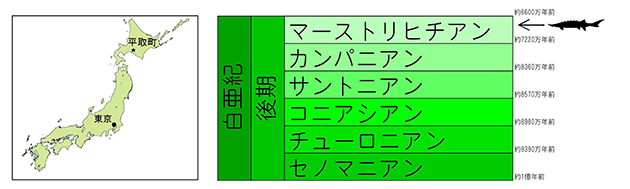

化石が産出した平取町の位置と年代

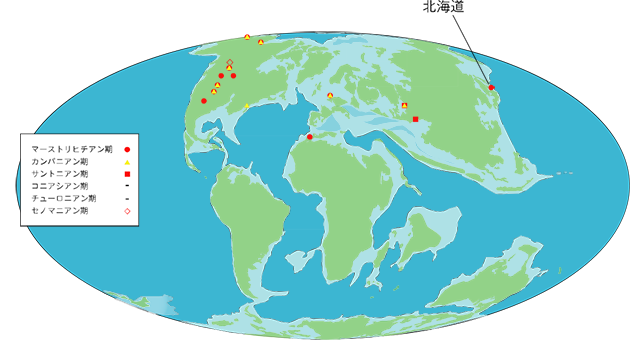

後期白亜紀のチョウザメ科化石産地。北米大陸を中心に北半球のみに化石産地が限られている。古地理図はマーストリヒチアン期のものでScotese (2014)をもとに作成。

本研究で確認されたチョウザメ科の下鰓蓋骨化石

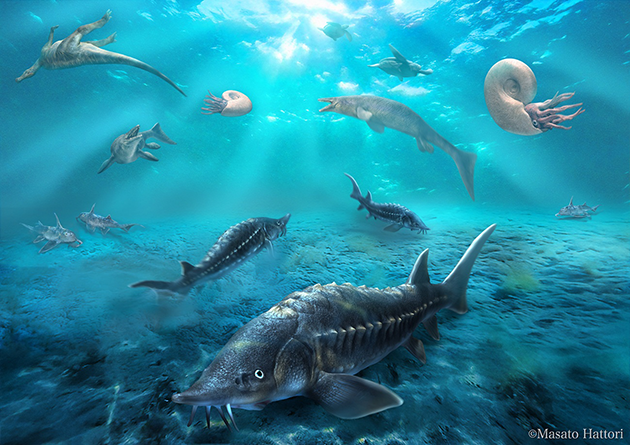

本研究によるチョウザメ科化石の生態復元図と同時代の平取-穂別地域の生物。

復元画 ©服部雅人氏 提供

※1蝦夷層群函淵層(えぞうぐんはこぶちそう)

後期白亜紀カンパニアン期前期~暁(ぎょう)新世(しんせい)に堆積した主に砂岩や礫岩を主体とする地層で,アンモナイトのほか恐竜やモササウルスなどの化石の産出が知られています。平鳥町地域の函淵層はカンパニアン期~マーストリヒチアン期の範囲である考えられており,今後も新しい化石の発見が期待されます。

※2チョウザメ科

チョウザメ(チョウザメ目チョウザメ科)は,現在の地球では中高緯度地域の大河川や沿岸域に生息する魚類で,現在のところ現生種では5属27種知られています。卵(キャビア)が高級食材として世界的に利用されるなど,我々の文化とも関わりの深い魚で,北海道でも養殖がおこなわれています。チョウ「ザメ」という名称を持ちますが,サメのような軟骨魚類ではなく,原始的な硬骨魚類のなかまであり,中生代白亜紀以降の時代の地層から化石としてみつかっています。

※3下鰓(かさい)蓋(がい)骨(こつ)

魚類のえらぶたの骨は主鰓蓋骨(しゅさいがいこつ),前鰓)蓋骨(ぜんさいがいこつ),間鰓蓋骨(かんさいがいこつ),下鰓蓋骨からなるのが基本です。下鰓蓋骨はえらぶたの骨のうち腹側後方の骨になります。チョウザメの仲間では、えらぶたの骨のうち、腹側後方にある下鰓蓋骨がもっとも大きく発達します。

※4コンクリ―ション

堆積物中の泥や砂の粒子の間に鉱物が入り込むことによって形成された,非常に硬く緻密な岩塊で中に化石を含むこともあります。

※5マーストリヒチアン期

後期白亜紀は1億年前から6600 万年前の期間と定められており,さらに細分化されます。そのうちのマーストリヒチアン期は後期白亜紀の最後の時代である約7220万年前から6600万年前を指しています。